学ぶ楽しさを知っている子は、

困難な問いも、考え、やり抜く人になる。

わかった、できた、を積み重ねた子は、

難題を恐れずに、自然と学力が伸びていく。

学研教室は、

一人一人の個性に合わせた指導で、

学力(認知能力)と

やり抜く力(非認知能力)の

両方を伸ばす。

両方の力があることが、

お子さまの可能性を広げ、

未来への道を拓く力となるのです。

- 認知能力とは

- 知識や計算力など、テストの点数やIQ(知能指数)で数値化できる能力のこと。

- 非認知能力とは

- 自ら問題を解決していこうとする力、最後まで諦めずにやり抜く力など、数値化が難しい、見えない力のこと。

認知能力を支えているのが、この非認知能力といわれています。

未来は誰にも予想できません。VUCAの時代といわれる今、私たちの想像の範囲を超えた前例のない問題がこれからも発生するでしょう。そんな未来を生き抜くためには、既知の知識をベースに、未知の課題に対処していく力が必要です。その礎となるのは、自己肯定感はもとより、自ら主体的に課題を見つけ、解決しようとする力、最後までやり抜く力など、数値化することが難しい「生きる力」なのです。

1960 年代にアメリカの貧困層家庭の就学前児を対象に行われた調査(ペリー就学前プロジェクト)では、就学前に「非認知能力」を身につけた子どもはそうでないグループと比較して、以下のような結果が出ました。

- 14歳時点の基礎学力の達成度が高い

- 40歳時点の平均所得や持家率が高く、生活保護の非受給率や犯罪率が低い

- 50歳時点の人の子どもの高校の卒業率や就労率が高い

-

- 自己肯定感

- 他人の評価を気にせず自分を大切にできる

-

- 自己効力感

- 失敗を怖がらずに挑戦することができる

-

- 自制心

- 先を見据えて感情と行動をコントロールできる

-

- 柔軟性

- 自分と違う意見や変化に対応することができる

-

- 共感力

- 相手の立場に立って思いやることができる

-

- 協働力

- 他人と協力して最適解を見つけることができる

-

- 社会性

- 良好な人間関係を構築し

社会で役立つ一員となる

-

- 主体性

- 自分で考え進んで行動することができる

-

- やり抜く力

- 自分で目標を決めて達成するまで頑張れる

-

- 回復力

- 困難な状況でも心を回復し

適応することができる

学研教室は、自学自習の力と確かな学力を身につけます。一人一人に目を配り、最適なタイミングでアドバイスをすることで、

子どもたちの「自ら学ぶ力」と「一人でできた!」「わかった!」という自信を育みます。

学研教室のオリジナル教材は、学習ポイントをわかりやすくまとめた「囲み」を読み、しっかり意味を理解してから、「囲み」下の試行練習へと解き進めます。学習ポイントがわかるのでまずは「自分でやってみよう」という自学自習の力が身につき、子どもたちの主体性を育んでいきます。

学研教室では、指導者が一人一人のレベルにあった学習を提案します。スモールステップのため、無理なく無駄なく学力がつき「一人でできた」「学習が楽しい」という実感を子どもに持たせることができます。指導者の適切なサポートのもと、その日のプリントは 100 点になるまでがんばることでやり抜く力を身につけていきます。

-

- 年中の保護者

- 「できた!」という感覚が自信につながっているようです。

宿題を自主的に行う姿にびっくりです。

-

- 小2の保護者

- 通い始めたばかりですが、自分から「宿題やるぞ!」と進んで取り組んでいます。こんなに早く変化が見られるなんて驚きです。

-

- 小3の保護者

- 先生がとても親切!はげまし上手で子どものモチベーションが上がり、楽しく通ってくれています。

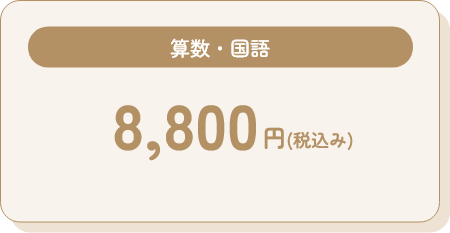

- 対象

- 幼児・小学生・中学生

- 教科

- 算数(数学)・国語・英語※中学生と英語は教室にお問い合わせください。

- 内容

- 学力診断テストと2回の教室学習&家庭学習