2025年7月26日

- 小学生

- 子育て

- 算数

- 教育

抽象的な概念が増える「小学3年生の算数」 つまずきを解消するための学習ポイントをご紹介

小学1~2年生までは楽しく算数を学んでいたのに、小学3年生で苦手になってしまったという子どもは少なくありません。計算が複雑になる・新しい単元が出てくるなど、苦手になる理由はさまざまです。つまずきの理由とそれを解消するための学習方法について解説します。

抽象的な概念や扱う数が大きくなり、つまずきやすくなる

小学3年生で学ぶ内容とつまずきやすい理由について見ていきましょう。

わり算がうまく理解できない

わり算は小学3年生で学ぶ内容のなかでも特に重要な単元といえます。たし算・ひき算・かけ算など、基礎的なことがしっかり定着していないとつまずきやすくなります。特に小学2年生で習う九九は重要です。3年生くらいから、算数の好き・嫌いがわかれていきますが、わり算のつまずきが原因である場合が多いといわれています。

扱う数が大きくなりミスが増える

小学3年生になると扱う数が大きくなり、2桁×2桁のかけ算や3桁のたし算・ひき算が登場します。桁数が多くなることで、計算する順番を間違える、ひっ算のとき位がずれたまま計算してしまうなどのミスが起こりやすくなります。また、計算途中の繰り上がりや繰り下がりがうまく処理できず、つまずいてしまうこともあります。

分数の抽象的な概念が難しい

分数は抽象的な概念が必要なため、うまく理解できないケースがあります。たとえば、1/2と1/8を比較したとき、2と8を比べてしまい、1/8の方が大きいと考えてしまう子どももいます。

単位の換算がわかりにくい

長さや重さ、時間の単位換算も、つまずきやすいところです。長さでは1km=1000mであることをもとにして、単位換算して計算する問題が出てきます。単位換算だけでなく、文章から計算式を判別する必要があるので、難しくなります。また、重さではgと㎏とtの関係を、時間では時と分と秒の関係を理解します。それぞれ正確に覚えなければならないことが、子どもにとっては負担になります。

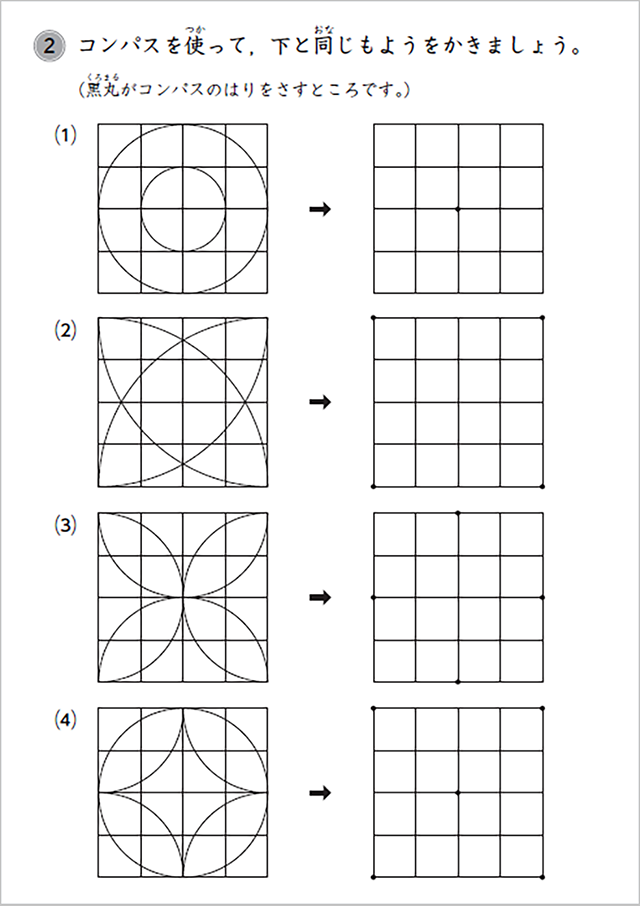

コンパスを扱うことが難しい

図形では、円や球、二等辺三角形や正三角形を学習します。どちらの内容も、コンパスを使えることが必要になりますが、針をしっかり固定できない、1回りでうまく円がかけないなど、コンパスをうまく扱えないことによるつまずきが多くみられます。

学研教室の学習では

つまずきやすいポイントを押さえたうえで、学研教室ではどう学習していくのかいくつかご紹介します。

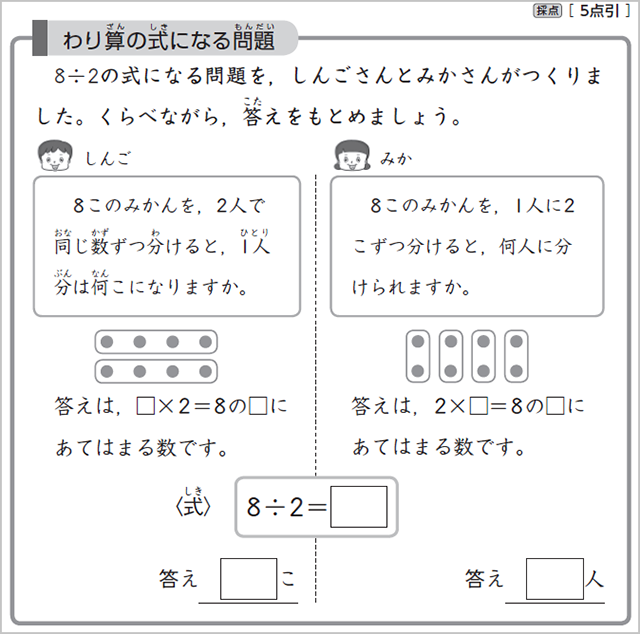

わり算の意味と答えの求め方を理解する

わり算は、2年生で学習した九九をもとにして求めますが、場面として1つ分を求める場合と、いくつ分を求める場合があります。そのどちらもわり算の場面として理解して、計算できることが大切です。わり算を、かけ算の式(1つ分)×(いくつ分)=(答え)に直すと、計算式の意味がよくわかるようになります。

(算数7級1集「わり算(1)」)

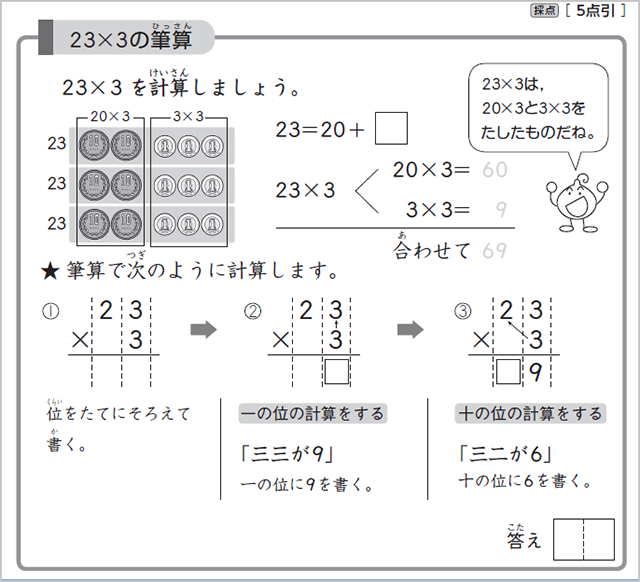

かけ算の筆算の手順をきちんと理解する

かけ算の筆算では、次のような筆算の手順をきちんと理解しておくことが大切です。

①位を縦にそろえて書く。

②かける数の段の九九を使う。

③一の位から順に計算する。

④十の位の数との積は十の位に書く。

前半の2桁×1桁から、後半の3桁×2桁まで、桁数は増えますが同じ考え方と手順で計算できることを理解します。ただし、かけられる数の十の位が0の場合、部分積を書く位を間違える場合があるので注意しましょう。

(算数7級6集「かけ算の筆算(1)」)

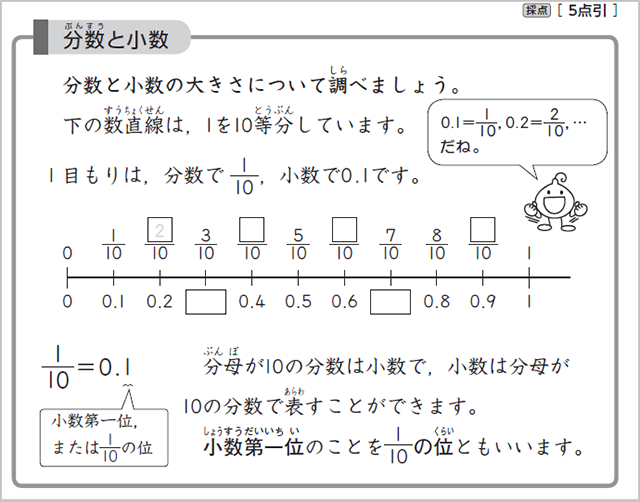

分数の大きさを理解する

分数の大きさは、1を等分した1つ分の大きさの単位分数(分子が1の分数)を理解した上で、そのいくつ分ととらえることが大切です。また、1を10等分した1つの数直線上に分数と小数を表すことで、小数と分数の大きさや関係が理解しやすくなります。続く分数のたし算やひき算も、単位分数の何個分と考えれば、整数と同じように計算できます。

(算数7級10集「分数(1)」)

作図をしてコンパスに慣れる

実際にいろいろな円や模様を作図しながら、コンパスの使い方に慣れることが大切です。

コンパスを使った作図は、以降の図形学習や中学数学の作図でも必要な技能です。使い慣れるようにたくさん練習することが大切です。

(算数7級7集「円と球」)

つまずきを解消するために保護者ができる工夫とは

算数のつまずきを解消するために、心がけておくとよいことをまとめます。

楽しみながら学ぶ

苦手意識を取り除くためには、楽しく学ぶことが大切です。小学3年生になると、授業時間が増え学習する量が多くなります。学ぶことが「やらなければならないこと」になると、算数の学習が楽しくなくなってしまいます。日常生活での体験を活用するなど学習の仕方を工夫しながら、楽しく学ぶことを心がけるとよいでしょう。

子どもに説明してもらう

大人が一方的に教えるだけではなく、ときには子ども自身に説明してもらうのもよい方法です。「どの順番で計算したのかな?」「どうしてこの答えになった?」などの質問をしてみましょう。誰かに説明することで頭のなかが整理されるとともに、先生役になった感覚がモチベーションアップにつながります。

早めにつまずきに気づき、適切に対応することが大切

小学3年生の算数では、新しい概念が登場したり知識を正確に覚えたりする必要があるため、子どもには難しく感じやすいところがあります。この時期につまずきを解消することが、高学年でのスムーズな学びにつながっていきます。できるだけ早い段階でつまずきに気づき、適切に対応していけるとよいでしょう。

学研教室では一人一人のお子さまに丁寧に向き合い、早い段階でつまずきに気づいて苦手を解消していきます。算数のつまずきが気になるときには、お近くの学研教室にぜひご相談ください。