2025年7月28日

- 小学生

- 子育て

- 算数

- 教育

小学6年生の算数で、子どもがつまずきやすい理由と適切な学習方法をご紹介

小学6年生で学ぶ算数は、中学数学に向けた内容が中心になり難しくなります。そのため、ここでの学習につまずいてしまうと、中学でもうまくスタートできない可能性があります。子どもが6年生の算数でつまずきやすいポイントを知り、適切な学習方法でつまずきの解消を目指しましょう。

小学6年生の算数では、計算や図形が複雑になり文章問題も難しくなる

小学6年生では、分数同士のかけ算・わり算、円の面積・立体の体積、比の利用、比例・反比例などを学習します。子どもがどのようなところでつまずきやすいのか見ていきましょう。

計算の手順が難しくなる

分数のかけ算とわり算、分数と小数の混合計算、倍と分数や割合と分数など、計算の手順が複雑になるため、ミスをしやすくなります。いろいろなことに注意しながら計算をしなければならないので、途中で細かいミスをすると正しい解答を導けません。計算する順序や公式など覚えなければならないことも増え、知識があいまいなままでいると計算の途中でわからなくなってしまいます。

図形が複雑になり混乱しやすい

円やおうぎ形の面積や角柱や円柱の体積など、扱う図形と計算が複雑になるのも難しいポイントです。円やおうぎ形では、円周の長さや円の面積を求める公式を使いこなせることが必要です。また、直方体・立方体・円柱などは、形が頭のなかでうまくイメージできないと、どのように計算したらよいのかがわからなくなってしまいます。

比の利用、比例・反比例の理解が難しい

比の利用では、5年生までに学習した割合の別の表し方として、比の意味や表し方を理解します。比の表し方や比の値、等しい比など、覚えることがたくさんあるため、つまずきやすくなります。比例・反比例は、伴って変わる二つの数量の関係性を表す概念です。関係をXやYを使って式に表すとともに、その関係を表やグラフに表す必要があります。

文章問題が複雑になる

小学6年生になると文章問題が複雑になるため、何を聞かれているのかが読み取れないことがあります。公式に当てはめるだけでは解けない問題も多く、示された場面から数量の関係を正しく読み取る必要があります。計算力に加えて読解力も必要になるため、より難しく感じるのです。

小学5年生までの内容が定着していない

算数の学習は、それまでの知識の積み重ねが必要な教科です。分数や小数の基本が理解できていないと、分数同士のかけ算・わり算や分数と小数が混じった計算を解くのは難しいでしょう。また、平面図形の知識が定着していないと立体図形を理解するのは難しいものです。習ったことをしっかり覚えていないと、小学6年生でつまずきやすくなります。

学研教室の学習では

つまずきやすいポイントを押さえたうえで、学研教室ではどう学習していくのかいくつかご紹介します。

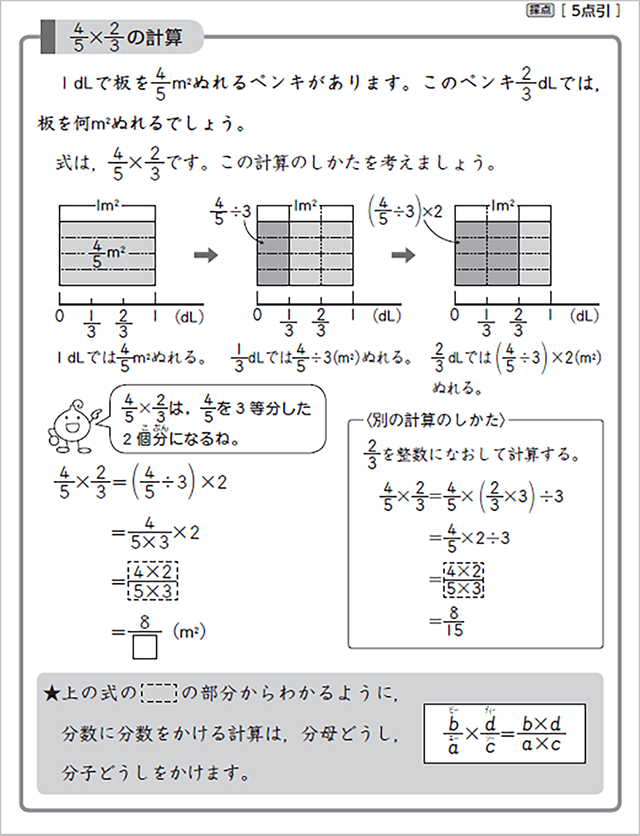

計算の意味を理解する

分数のかけ算やわり算では、計算の仕方だけを機械的に覚えるのではなく、分数でかけることや分数でわることの意味を理解することが大切です。面積図や式の変形をもとにして計算の意味を理解しながら、最終的に計算の仕方を習得していきましょう。また、分数や小数が混じった計算では、小数を分数に直して計算することや、整数の計算と同じ計算のきまりが成り立つこともおさえておきましょう。

(算数4級3集「分数のかけ算」)

公式の意味を理解する

図形の問題でも、公式だけを機械的に覚えるのではなく、なぜその公式になるのか、その意味を理解することが大切です。例えば、円の面積の学習では、既習の学習内容をもとにして面積の求め方を考えて、公式の意味を理解することも大切です。また、角柱・円柱の体積の学習では、立体の底面積をもとに、それぞれの体積を求める公式を理解します。底面積×高さで求めることがわかれば難しくありませんが、底面積が必ずしも下にきていない図形もあるので注意します。

(算数4級6集「円の面積」)

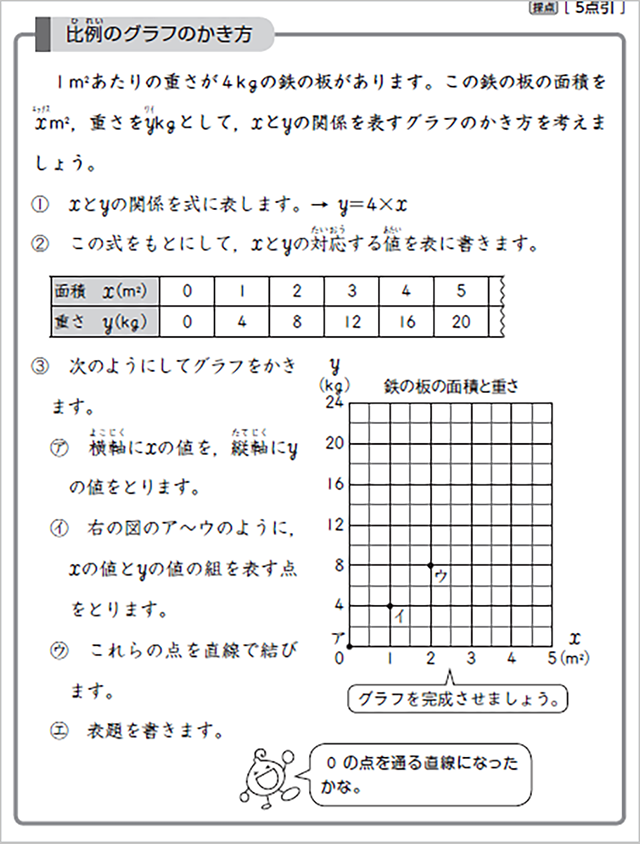

表やグラフに表したり、文章題を解いたりする

比の利用では、比の表し方、比の値、等しい比などについて理解した上で、比を使った文章題を解く方法を学習します。 解き方は割合と比の性質の2通りありますが、どちらでも考えられるようにすることで、理解を深めます。比例や反比例では、その性質を理解し、ⅹやyを使って関係を式に表せるようにします。そして、式にするだけでなく、表やグラフに表したり、比例や反比例を利用した文章題を解いたりすることで、深い理解につなげていきます。

(算数4級9集「比例」)

文章題は線分図に表す

文章問題を解くときには、場面の数量の関係を線分図に表すことに慣れておきましょう。視覚化することで、数量の関係がとらえやすくなり、式が立てやすくなります。この図に表すことは、中学数学でも引き続き必要な力になります。

わかるところまで戻って復習し「できる」という感覚を大切にする

苦手意識を持つと、その教科に取り組むのが嫌になってしまいます。まずは、簡単にわかるところまで戻って復習し「これならできる」という感覚を持つことが大切です。一度にたくさんの課題をこなすのは難しいので、スモールステップで少しずつ理解を進めていくとよいでしょう。また、できるだけ楽しく学習に取り組めるよう、算数を使ったクイズやゲームなどを活用するのもおすすめです。ご紹介した学習方法を参考に、つまずきを解消していけるとよいでしょう。

小学6年生になると、学習の内容が難しくなり学ぶことも多くなります。ご家庭のフォローだけでは不十分と感じるときには、学習教室を活用するのも一つの方法です。学研教室では、知識をしっかり定着させるとともに、学んだ知識をもとにして応用・活用する力も育んでいきます。算数学習の一助として、学研教室をぜひご活用ください。