2025年7月30日

- 小学生

- 子育て

- 国語

- 教育

助詞を正しく理解するために 教え方のポイントと子どもがつまずきやすい理由を解説

「てにをは」などの助詞は、日常会話のなかである程度身についていくものですが、文章に書いてみると、実はよく理解できていなかったということもあります。今回は、助詞を学習するうえでのコツや、子どもがつまずきやすいポイントなどについて解説していきます。

一文字の助詞が、文全体の意味を決める役割をする

まずは、「てにをは」に代表される助詞について確認していきましょう。

助詞とは

助詞は、名詞や動詞に意味を加える役割をしています。言葉同士をつなげる・他の言葉との関係を表す・意味を追加するなどの働きがあります。助詞を使うことで、文のなかにある言葉の役割がよりはっきりします。

助詞の代表「てにをは」

助詞のなかでも特に文全体の構成に関わるのが「てにをは」です。「て」は動詞のあとにつき、次の言葉とつなぐ働きをします。「に」は目的・場所・時間などを示し、「を」は名詞と動詞をつなげて動作の対象を示します。「は」は話のテーマを明確にする役割をしています。

(例)

て : 「食べて」「起きて」

に : 「友達に会う」「旅行に行く」

を : 「本を読む」「顔を洗う」

は : 「ネコはかわいい」「空は青い」

助詞が変わると文章の意味が変わる

たった一文字の助詞でも、入れ替えると文章全体の意味が変わってしまいます。たとえば「先生は子どもを褒めた」の「は」と「を」を入れ替えると、「先生を子どもは褒めた」と反対の意味になります。このように、助詞は日本語を話したり書いたりするうえでとても重要な役割をしているため、正しく理解しておくことが大切です。

助詞を正しく理解するためのおすすめの学習方法

子どもが正しく助詞を理解できるようになるための効果的な学習方法についてご紹介します。

文を区切る練習をする

助詞の使い方がよくわからないのは、文の区切りをはっきり意識できていないことが一つの要因です。まずは、文を区切る練習から始めてみましょう。

(例)

昨日私は公園で遊んだ

→ 昨日/私/は/公園/で/遊んだ

文を区切る練習をすることで、子どもは名詞や動詞以外の語があることに気づき、助詞の存在を意識できるようになっていきます。

穴あきクイズにする

助詞を使った穴あきの文を用意して、そこに言葉を当てはめながら助詞の役割を理解する方法です。

(例)

○○が□□に△△した → 私が弟に教えた

○○に□□が△△した → 私に弟が教えた

反対に、「バス( )親戚( )家( )行く」など、助詞の部分を穴あきにしていく方法も効果的です。

正しい文と間違った文を比べる

「は」と「わ」、「へ」と「え」など、書くときと発音が異なるときに、間違えてしまう子どももいます。そのようなときは、書かれている文を比べて正しい方を選ぶ間違い探しに取り組んでみましょう。

(例)

ぼくわ、友達の家え遊びに行った

ぼくは、友達の家へ遊びに行った

どちらが正しいか選ぶ練習をくり返し、慣れてきたら助詞の部分を( )にして、子どもに正しい助詞を記入させるステップに進みます。

言葉のカードを使って文を作る

名詞・動詞・助詞のカードをいくつか作り、それを組み合わせて文を作る遊びもおすすめです。たとえば、「犬」「チューリップ」「車」などの名詞と、「遊ぶ」「見る」「走る」などの動詞のカードを作り、それぞれ意味を考えながら助詞のカードで言葉をつなげていきます。用意する言葉が多いほど、バリエーションが広がり、遊びながら助詞への理解が深まります。

小学生が助詞を理解しづらいいくつかの理由

小学生が助詞を学ぶうえで、理解が難しいと感じるポイントをまとめます。

文のしくみを意識できない

普段会話をするときには、思った順に言葉を発するだけで意味が通じることも多く、子どもは文のしくみを意識することはあまりないでしょう。助詞を理解するためには、主語や目的語、述語といった文の構成を理解することが必要になります。文のしくみを意識できていないため、助詞をうまく理解できないのです。

一つの助詞が複数の意味を持つことがある

たとえば「いとこの絵」と表現したときには、「いとこが持っている絵」「いとこが描いた絵」「いとこが描かれている絵」など、複数の意味が生じます。そのため、「の」という助詞を使って何を意味するのかは、文脈から読み取る必要があります。一つの助詞の使い方が、複数の意味にとれてしまうところが子どもにはわかりにくいところといえるでしょう。

書くときと発音が違う

書くときと発音が異なる助詞も慣れていないと理解しづらいものです。「は」は「わ」、「を」は「お」、「へ」は「え」と発音するため、そのまま書いて間違えてしまうのです。

日常会話でも助詞を意識して使ってみる

大人にとっては簡単な助詞の使い方も、学び始めたばかりの子どもにはわかりにくいこともあります。助詞がうまく使えていないと感じるときには、保護者が日常会話で意識して助詞を使ってみるとよいでしょう。「今日図書館行こうか」というところを、「今日は図書館に行こうか」と言ってみるのです。何度もくり返し耳にすることで、子どもも自然と使い方が身についていくでしょう。ご紹介した学習方法と合わせて、試してみてはいかがでしょうか。

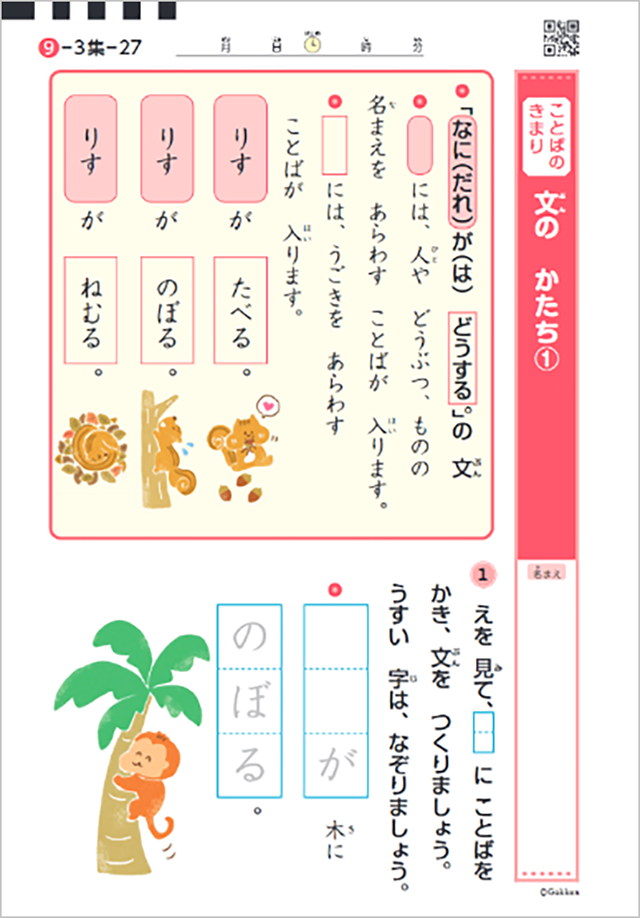

文のしくみは、低学年のうちからスモールステップでしっかりと学ぶ

文のしくみは一朝一夕で理解できるものではありません。学研教室では、小学校低学年のうちから、文のしくみの基本となる「主語」と「述語」を意識した学習を行っています。例えば、以下の9級(小学1年生相当)の教材では「主語」と「述語」という言葉を使わずに、「なに(だれ)が(は)、どうする」の「文のかたち」を学習します。文の中にある主語と述語には、どんな役割があるのか、子ども自身の気づきを促します。

(学研教室 国語基本教材9級3集より)

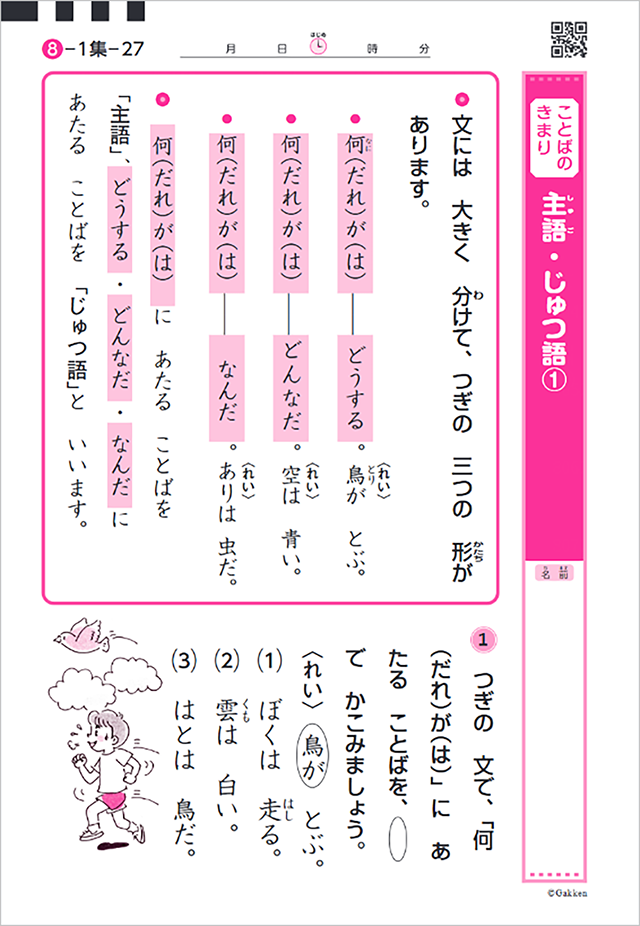

その後、8級(小学2年生相当)の教材では、9級で学習した内容にプラスした形で、「何(だれ)が(は)、どうする」「何(だれ)が(は)、どんなだ」「何(だれ)が(は)、なんだ」の三つの文の形を学び、「主語」がどういうものか、「述語」がどういうものかをより詳しく学んでいきます。

(学研教室 国語基本教材8級1集より)

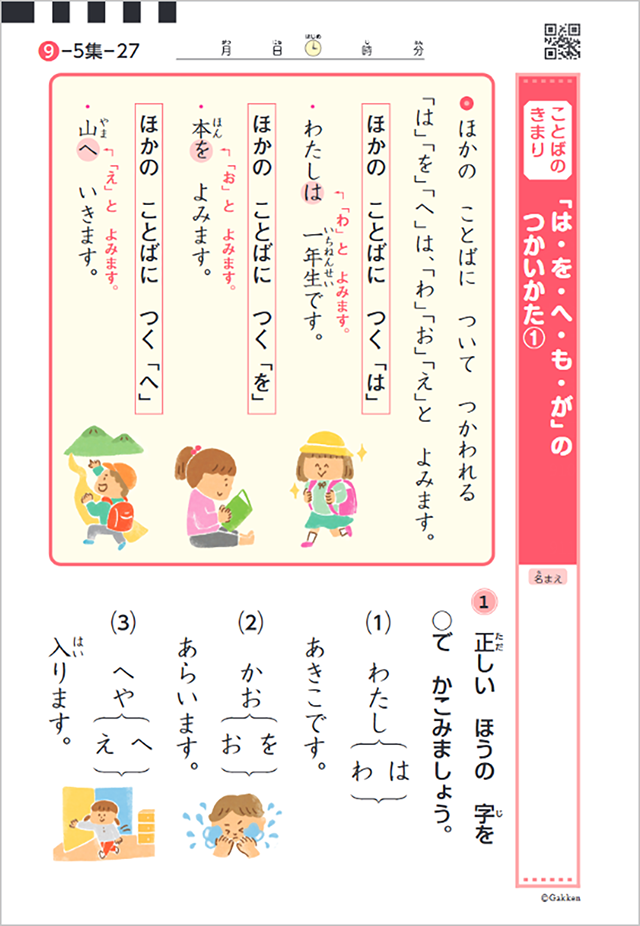

また、助詞についても9級から使い方を学びます。例えば、他の言葉につけて使う「は、を、へ」は「わ、お、え」と読むことを、「音読」を通して理解を促します。「わたしは一年生です」と話す際に、「は」は「わ」と発音していることに気がつくと、助詞への理解が早いでしょう。

(学研教室 国語基本教材9級5集より)

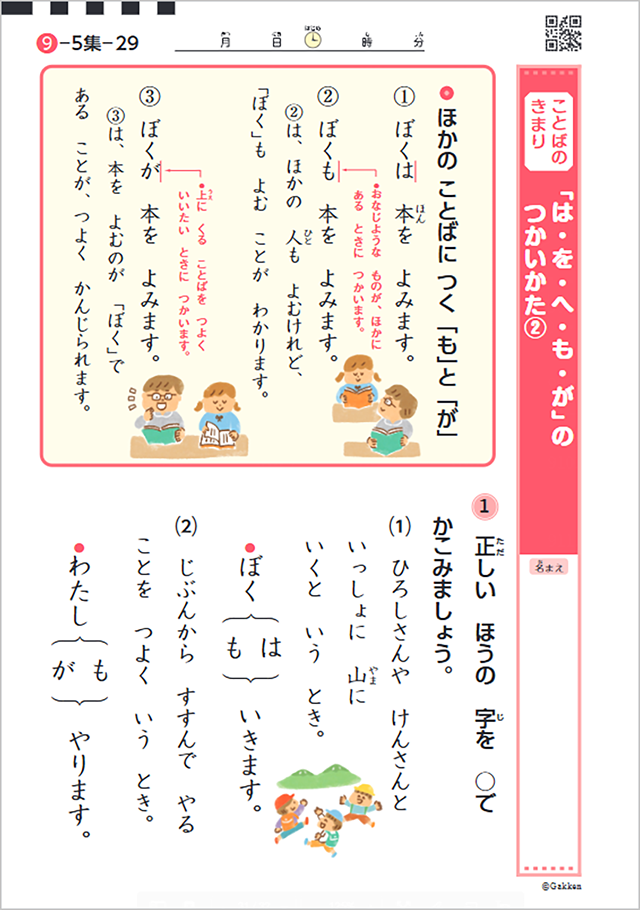

助詞を使い分けることで、文の意味やニュアンスをより正確に読み取ったり、伝えられたりすることも、9級から学んでいきます。例えば、「ぼくは本をよみます」と「ぼくも本をよみます」、「ぼくが本をよみます」にはどんな違いがあるのかなどを、文の形で理解します。

このように、学研教室では文のしくみや助詞などの学習を低学年のうちから、少しずつ、繰り返し行うことで、子どもたちにとって無理なく自然に「文の形」や「言葉のきまり」を身につけていくことができます。この力は、長い文章を正確に読解したり、相手に伝わりやすい文章を書いたりすることにつながります。お子さまの国語力をぐんと伸ばしたいとお考えの際は、学研教室をぜひご利用ください。