2025年7月24日

- 小学生

- 子育て

- 算数

- 教育

小学2年生算数のつまずきポイント つまずく理由と効果的な学習方法をご紹介

小学1年生で習った内容をもとに、新しい学習を積み上げていく小学2年生の算数。まだまだ基礎的な内容ですが、小学1年生の内容がしっかり身についていないとつまずいてしまうこともあります。つまずきの理由とおすすめの学習方法について解説します。

ひっ算・九九など、小学2年生の算数はつまずきやすいポイントが多い

小学2年生では、2桁の計算・九九・図形の認識・長さや重さの単位・時計の読み方などを学びます。それぞれの学習で、つまずきやすいポイントを見ていきましょう。

2桁同士の計算が難しい

小学2年生になると、たし算とひき算の2桁同士の計算が登場します。ひっ算が必要になり、繰り上がり・繰り下がりでつまずく子どもも多くなります。計算が苦手だと指を使ってしまう子どももいますが、2桁の計算になると指で数えるだけでは追いつかなくなります。

九九がなかなか覚えられない

算数の基礎となる九九は、小学2年生で習う重要な学習です。ひたすら暗記するのが苦痛で、なかなか覚えられない子どももいます。全部で81個と覚える量も多く、子どもにとって負担が大きい課題です。特に、数が大きくなる6の段以降は覚えにくく、苦手意識を持ってしまいがちです。

図形の定義や性質がわかりにくい

小学1年生で学ぶ図形は、身の回りの形についての観察や構成などを通して、図形の大まかな特徴や機能をとらえることが中心でした。しかし、小学2年生になると、平面図形では、長方形や正方形、直角三角形の定義や性質について理解する必要が出てきます。また、立体図形では、面や辺、頂点に着目し、形の特徴をとらえる学習をします。覚える図形の数が多くなり、図形の特徴や性質を正確に覚えられないと図形を見分けることが難しくなります。

長さやかさなどの単位で混乱しやすい

長さはmm・cm・m、かさはmL・dL・Lなどの単位が出てきます。長さでは1cm=10mm、1mは100cm、かさでは1L=10dL、1L=1000mL、1dL=100mLなど、それぞれの単位の関係性を覚える必要があり、混乱することがあります。また、単位の計算についても学習します。

時計の学習でつまずく

1年生での時計の読み方をもとに、時刻と時間の意味や、日・時・分の時間の単位の関係などについて学習します。60進法に慣れない、「時間」と「時刻」の違いがよくわからない、家にデジタル時計しかないせいでアナログ時計の見方がよくわからないなどの理由で、時計の学習につまずくことがあります。

学研教室の学習では

つまずきやすいポイントを押さえたうえで、学研教室ではどう学習していくのかいくつかご紹介します。

筆算の手順をきちんと理解する

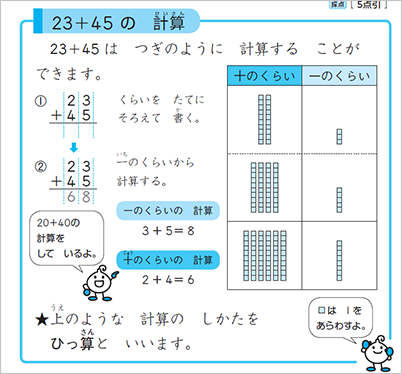

たし算やひき算の筆算では、位(くらい)を縦にそろえて書いてから、一の位(くらい)から順に、同じ位(くらい)ごとに計算していくという手順を理解することが大切です。筆算の導入時点で、位(くらい)を縦にそろえて書くことをきちんと意識しておくことで、これ以降の桁数の多い計算や3年生以降の小数のたし算やひき算の筆算でつまずかなくなります。

(算数8級2集「たし算の筆算(1)」)

かけ算の性質や決まりを理解する

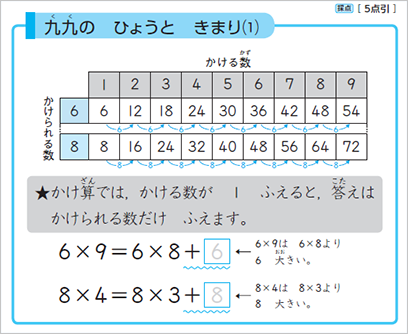

九九は丸暗記してしまうと、記憶があいまいな場合、間違いに気づくことができません。かけ算では、かける数が1増えると、答えはかけられる数だけ増えることや、かけられる数とかける数を入れかえても答えは同じ、といったこと理解しておきましょう。また、九九をきちんと覚えるためにも、九九表を目につく場所に貼る、九九の歌を利用するなどもおすすめです。

(算数8級9集「かけ算(3)」)

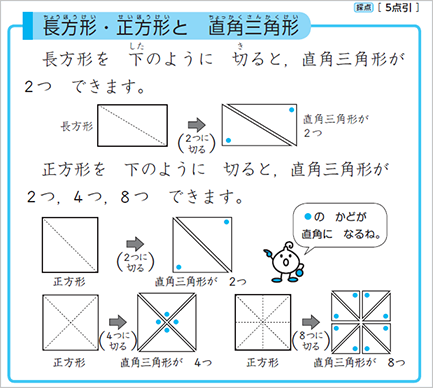

図形を実際に書いたり、作ったりする

図形の定義や性質を理解するためにも、様々な三角形や四角形を実際に描いてみるとよいでしょう。また、四角形を1つの対角線で切って2つの三角形にするなど、形を切断することで図形を多面的に見る力がつきます。直方体や立方体の学習では、箱の面を写し取ったり、組み立てたりすることで、面や辺、頂点に着目でき、図形の性質をとらえやすくなります。

(算数8級10集「三角形と四角形、長方形・正方形と直角三角形」)

生活の中で「量」に触れる

かさの学習では、ペットボトルで500mL、牛乳パックで1Lなど、実際に測って確認するとよいでしょう。視覚的にイメージできると、それを思い出しながら問題を解いていくことができるようになります。また、時計を理解するには、アナログ時計に慣れることが大切です。実際の時計を見ながら「今、何時?」「○時になったら出かけようか」など、時間を意識できるような声かけをするとよいでしょう。タイマーを使って「3分間ふたをしておく」「15分間で宿題を終わらせる」など、時間の量感覚を養うのも効果的です。

保護者が寄り添うことで苦手意識を解消していけるとよい

低学年の場合、子どもだけでつまずきを解消するのは難しいところがあります。適切なサポートが、早い段階での苦手解消につながります。

机に向かって勉強することにこだわらない

低学年で算数に苦手意識を持ってしまうと、今後の学習にも影響する可能性があります。机に向かって勉強することにこだわらず、散歩の途中で一緒に九九を暗唱する、料理を手伝ってもらいながら計量カップで分量を確かめるなどしてみてはいかがでしょうか。日常生活のなかで自然と算数に触れることで、徐々に苦手意識を解消していけるでしょう。

間違いを責めない

子どもは間違いを細かく指摘されると、自信を失ってますます算数が嫌になってしまいます。まずはできているところを褒めて、少しずつ学習を進めていくことが大切です。間違いを責めるのではなく、子ども自身で間違った箇所に気づくような声かけを心がけるとよいでしょう。

適切な対応で、遅れを取り戻すことは十分できる

小学2年生の算数は、これからの学びの基礎となる大切な学習です。たとえつまずいてしまっても、適切に対応すれば取り戻すことは十分に可能です。ご紹介したポイントをしっかり押さえて、今後の学習に活かしていけるとよいでしょう。

九九の暗唱などは、家庭での学習が重要な役割を果たします。ただ、場合によっては十分な時間がとれないこともあるかもしれません。そのようなときは、学習教室を活用されてはいかがでしょうか。学研教室では、つまずきを早期に見つけ出し、お子さまのペースに合わせて適切な学習指導を行います。算数学習に不安があるときには、信頼と実績の学研教室をぜひご利用ください。