2022年9月15日

- 幼児

- 生活

- 教育

- ひらがな

ひらがなの「読み・書き」何歳までにできればいい?

「国語」は学校で習うすべての科目に共通して必要な力です。その基礎となるひらがなを、子どもが読んだり書いたりできるようになるのは何歳ごろからなのでしょうか?実際のデータをもとに、ひらがな学習を開始するベストなタイミングについてご紹介します。

就学時には多くの子どもが読み書きできる

小学校に上がったとき、読み書きができないと勉強についていけないかも……そんな心配をする保護者の方は多いもの。実際、小学校に入る前には多くの子どもたちが読んだり書いたりできるようになっているのが現状です。

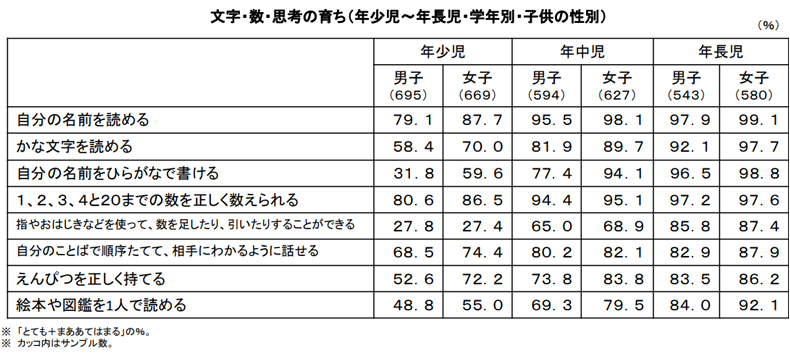

「幼児教育、幼小接続に関する現状について」文部科学省関係データ集(幼児教育・幼少接続について)より

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/053/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/05/25/1358061_03_01.pdf

統計データを見ると、年中児(4歳)くらいから多くの子どもが読んだり書いたりすることができるようになっています。女の子の方がより早い時期から読み書きができるのは、男の子に比べて室内遊びを好む傾向が強いからなのかもしれません。ただ、年長になるとほとんど男女差はなくなります。

いずれにしても小学校に入ってから、子どもが「自分だけ読み書きができない」と感じて焦ってしまうような状況は避けたいもの。入学までにはある程度読み書きができるようになっていた方が望ましいということがわかります。

では、実際のところ子どもがひらがなを認識して、読んだり書いたりできるようになるのは何歳ごろからなのでしょうか。

2歳半で「文字」がわかり始め4歳ごろから認識力が高まる

さまざまな研究結果から、0~1歳ごろまでの子どもの発達は、視覚より聴覚が先だということがわかっています。赤ちゃんのころは主に「見る」よりも「聞く」ことで、自分の周囲の世界を感じているのです。この時期は周囲の大人の語りかけを、具体的な言葉の意味として理解するというより、イメージとしてとらえているという段階です。

1歳を過ぎるとそのイメージが、徐々に意味のある内容だということがわかってきます。あわせて視覚の発達も追いついて、2歳半ごろからは図形の違いがわかるようになり、やがてひらがなを「文字」として認識できるようになってきます。

文字が書けるようになるには、まず文字を文字として認識すること、つまり読めるようになる必要があります。この段階での読める、とは、「あ」という文字を見て「あ」と言える、ということを指します。「あめ」という文字を見て「あめ」と発音できていても、「あめとは何かわかっている」という意味での読める、ではありません。

早い子では2歳過ぎから文字が読めるようになり、3歳ごろからひらがなが書けるようになるケースもあります。ただ、3歳で読み書きができる子というのは、まだまだ珍しい方といえるでしょう。

ところが、4歳を過ぎると読み書きのできる子どもが急激に増えるのです。これは、4歳ごろになると、「音韻認識」というものができるようになるからです。

「音韻認識」とは、ひとつの単語、たとえば「りんご」が「り」と「ん」と「ご」という、3つの音に分けられることを認識できる能力のことをいいます。小さな子どもが「エレベーター」のことを「エベレーター」などと、かわいらしく言い間違えたりするのは、まだ音韻認識がしっかりとできていないためです。

個人差はありますが、一般的に文字を間違えずに読んだり書いたりすることができるようになるのは、4歳~5歳ごろということになるでしょう。

まずはひらがなに興味を持たせることから始めよう

以上のことから、ひらがなの読み書きを本格的に教え始めるのは、4歳ごろからがちょうどよいということがわかってきました。

ひらがな学習を始めるにあたって、どんなことからやればいいのか迷うかもしれませんが、周囲を見渡してみるといろいろなところにひらがなが書かれていることに気づくはずです。

(1) 身近なものからひらがなに触れる

道を歩いていれば看板があり、お菓子などのパッケージにも文字が書かれています。テレビや動画、インターネットを見ていれば、自然と文字に触れる機会があるでしょう。まずは、いろいろな場面で「何て書いてあるんだろうね」とひらがなに意識を向けることから始めてみてはいかがでしょうか。

繰り返しひらがなに触れることで、子どもはその形を覚え、やがて意味を認識していくようになります。

(2) 絵本の読み聞かせをする

当然、絵本の読み聞かせもひらがなの読み書きには大変効果的です。「日々読み聞かせをするのは大変」と感じる場合は、まず子どもの目の届くところに本が置いてある環境作りから始めてみるとよいでしょう。置くだけでも良いですが、保護者の方が本を手に取り、楽しそうに読んでいる姿を子どもに見せるのも効果的です。

子どもが興味を持って本を手に取り、やがて読めるようになっていけば、読むこと自体が楽しくなります。少しずつでも読めたことをその都度ほめて、自信をつけさせてあげてほしいものです。

(3) 書く練習は簡単な文字から始める

書く練習を始めるのは、ある程度文字が読めるようになってから。

自分の名前や親の名前、ペットの名前など、子どもが親しみを持っているものから練習するとよいでしょう。

また、「く」「し」「つ」など、一筆書きできる簡単な文字から始めるのもハードルが低くお勧めです。「あ」「お」「ぬ」「る」など、子どもには書くのが少し難しい字は、すぐに書けなくてもよしとしましょう。

うまく書けないことを指摘したり責めたりせず、親は子どもが楽しく学んでいけるようサポートすることを心掛けたいものです。

テクニックの先にある「読めた」「書けた」の喜びを大切に

保護者は、早い段階で読み書きができた、反対に大きくなってもなかなか読み書きができない、などで一喜一憂しがちです。しかし、ひらがなを読んだり書いたりすることの先には「文字を使って情報を取り入れたり、コミュニケーションをとったりする」という目標があるはずです。

そう考えれば、多少の読み間違いがあっても絵本の登場人物の気持ちに寄り添えていたり、字の形が少し違っていても心のこもった手紙を書いてくれたりする方が素敵なことなのではないでしょうか。

「読めた」「書けた」といったテクニックだけに注目して、必要以上に詰め込もうとしたり、できないことを責めたりすることなく、子どもの気持ちを大切にしながら文字の習得を支えていけるとよいでしょう。

お子さんの興味がひらがなに向いてきたら、独自のカリキュラムでひらがな学習をサポートしている学研教室をぜひご利用ください。