2025年6月21日

- 小学生

- 子育て

- 算数

- 学習方法

小学5年生で算数につまずきやすくなるのはなぜ? その理由とつまずきを解消するためにできること

小学5年生になると学習内容が難しくなり、算数でつまずく子どもが増えてきます。そのままわからない状態が続くと、今後の学習に影響が生じてしまいがちです。そこで今回は、小学5年生が算数でつまずきやすい理由やおすすめの勉強法についてご紹介します。

高学年になり、一段と難しくなる小学5年生の算数

小学5年生の算数で、つまずきやすくなる理由について見ていきましょう。

小学5年生で学ぶ内容とつまずきやすいポイント

小学5年生では、小数や分数の計算・割合・速さ・三角形や台形の面積などを学習します。小数や分数の計算では、手順がより複雑になるので、つまずく可能性が高まります。また割合や速さでは、概念をきちんと理解したうえで、文章から数量関係を読み取る必要があり、内容的に難しくなります。図形問題では、定義や性質をもとにして形をとらえ、面積の公式を使って解きます。図形の定義や性質をしっかり理解していないと問題を解くのに苦労してしまいます。

小学4年生までの学習の積み上げができていない

算数は、学習の積み上げが必要な科目です。小学4年生までの学習内容をしっかり理解していないと、小学5年生の内容についていくのが難しくなります。理解不足なところがあったり習ったことを忘れていたりすると、小学5年生でつまずきやすくなります。

計算が難しくなる

小数のかけ算やわり算では、筆算するときに小数点の移動がさらに複雑になります。また、分数の計算では、異分母分数のたし算・ひき算で、通分や約分をする際につまずきやすいので注意が必要です。計算そのものが難しくなるのも、5年生の算数でつまずく原因といえるでしょう。

概念や考え方がより難しくなる

単位量あたりの大きさや速さ、割合では、はじめに概念や考え方を理解することが求められます。概念や考え方をきちんと理解しないで、公式だけに頼ってしまうと、よく理解しないで、いたずらに数を扱うだけになりがちなので、注意が必要です。

問題文の数量関係が読み取れない

割合や速さの問題では、文章の場面から数量関係を正しく読み取り、論理的に考えて答えを導き出す必要があります。数量関係をうまく読み取れないために、場面を式に表せないことがあります。

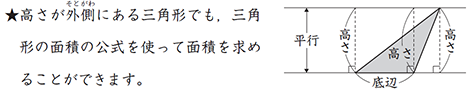

面積や体積が求められない

平行四辺形や台形、ひし形では、図形の定義や性質をもとに形をとらえたうえで、公式を使って面積を求めるので、定義や性質をきちんと理解する必要があります。また、三角形の面積では、面積を求めるために必要な底辺の長さと高さを正しく見つけ出すことにつまずきが見られます。

学研教室の学習では

つまずきやすいポイントを押さえたうえで、学研教室ではどう学習していくのかいくつかご紹介します。

途中式を丁寧に書く

計算問題を解くときには、途中式を丁寧に書く習慣をつけることが大切です。途中式を雑に書いてしまったために見間違いにつながり、計算ミスになる場合があります。また、たとえ計算ミスをしたとしても、途中式があれば、どこでミスをしたのかわかりやすくなるので、自分のミスしがちな個所を把握しやすくなります。丁寧に書くことでミスが減り、算数への苦手意識も減っていくのです。

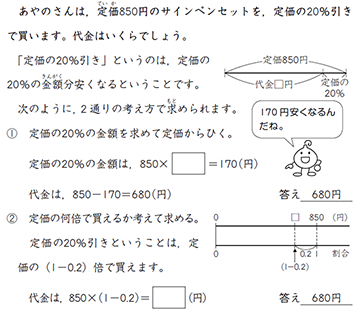

日常生活と結びつけて概念を理解する

割合や速さの問題は、概念を理解するためにも、日常生活と結びつけるのがおすすめです。たとえば、買い物の際に、商品についている「〇割引き」などの表示から、いくらになるか計算してみたり、駅から家までの道のりと時間から、実際に歩く速さを計算してみたりするとよいでしょう。また、車に乗っているときなどを利用して、実際の速さの量感も養っておくとよいです。

(算数5級11集「割合」)

文章題は声や手を使って読む

文章の内容をしっかり読めないことが原因で、うまく解答できないことがあります。そのような場合は、黙読ではなく、音読をしてみるとよいでしょう。また、わかっていることや求められていることに線や印を引きながら読むのもポイントです。文章題は、目だけでなく、声や手を使ってよく読むことが大切です。

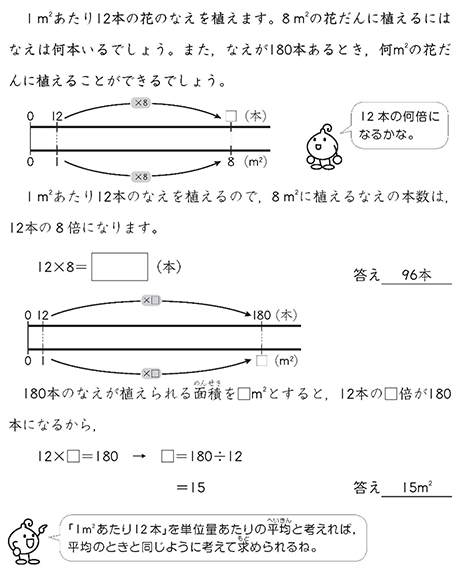

文章題は図に表す

文章題を読んでいるだけではわかりにくい場合は、数量関係を図にしてみるとよいでしょう。数量関係を線分図などを使って視覚化することで、一気に理解がしやすくなります。

(算数5級9集「単位量あたりの大きさ」)

図形の底辺と高さがどこか確認する

図形のどこが底辺の長さと高さになるかを確認してから、面積を求めるようにするとよいでしょう。特に、高さはどの部分の長さなのかとらえにくいことがあります。その場合は、まず底辺を確認し、高さはその底辺に垂直な長さであると考えられるようにしましょう。

(算数5級8集「四角形・三角形の面積」)

子どものつまずきを解消するためにサポートできること

つまずきは、できるだけ早めに解消しておきたいものです。子どものつまずきを見つけ、サポートする方法について見ていきましょう。

子どものつまずきの内容を確認する

子どもが「算数がわからない」と言ってきたときには、どこでつまずいているのかを確認することが大切です。ノートやテストを見直してみる、子どもと一緒に勉強してみるなどして、つまずいているところを見つけましょう。

つまずいたところまで戻って復習する

子どもがどこでつまずいているのかがわかったら、理解できるところまで戻って復習します。場合によっては3~4年生まで戻って確認する必要も出てきます。「5年生なのにこんなこともわからないなんて」と思うこともあるかもしれませんが、正しく理解することに重点を置き、しっかり復習するようにしましょう。

学習を定着させる

復習した学習内容をきちんと覚えることが、現在のつまずきの解消につながります。復習をして理解できたら、その内容を記憶に定着させるため、ドリルや問題集などに取り組みましょう。新たに問題集などを用意してもよいですが、以前取り組んでできなかった問題やテストで間違えたところなどに再チャレンジするのもおすすめです。

算数への苦手意識が強くなる前につまずきを解消することが大切

小学5年生の算数でつまずくと、苦手意識から勉強するのが嫌になり、ますますわからなくなるという悪循環にはまってしまいます。そうならないためにも、できるだけ早い段階でつまずきに気づき、対処することが重要です。今回ご紹介した勉強方法を参考に、学習への理解を深めていけるとよいでしょう。

学研教室では先生の目が行き届きやすく、お子さまのつまずきにいち早く気づくことができます。算数の学習が心配なときには、丁寧な指導で定評のある学研教室をぜひお選びください。