2025年6月26日

- 小学生

- 子育て

- 算数

- 学習方法

小学1年生で算数につまずいてしまう理由とは 効果的な勉強方法についてもご紹介

小学1年生で習う算数は初歩的な内容のため、つまずくことはないと思いがちです。ただ、なかにはよくわからないまま進んでしまい、学年が上がるごとに苦労するケースもあります。小学1年生でのつまずきポイントとつまずきを防ぐ勉強法について説明します。

小学1年生の算数は、数の概念がうまく理解できないとつまずきやすい

小学1年生では、数の大小や順序、ものの個数を比べること、2桁までの数のたし算とひき算、時計の読み方などを習います。それぞれどのようなところでつまずきやすいのか、見ていきましょう。

数えるだけではなく計算する必要がある

小学校入学前に数の読み書きができる子どもはたくさんいますが、小学1年生になると数を使って計算をする必要が出てきます。数を数えるだけではなく、今ある数に何個たしたらいくつになるのか、何個引いたらいくつになるのかといったことがイメージできないと計算でつまずきやすくなります。

くり上がりくり下がりが難しい

1桁のたし算、ひき算のあとには、2桁の計算を学習します。ここでつまずきやすいのがくり上がり・くり下がりの計算です。答えが1桁ならすぐわかるのに、「4+7」「12-3」などの計算式を見ると、とたんに難しく感じてしまうのです。

文章題をうまく読み取れない

算数の文章題も、つまずきやすいポイントといえます。文章に書かれている内容が正しく読み取れないと、たし算なのかひき算なのかもわからなくなってしまいます。計算問題はできるのに、文章題になるととたんに解けなくなるという子どもは少なくありません。

時計の読み取り方が難しい

時計は60分で1時間、24時間で1日など、普段の計算で習う10進法とは異なる数のとらえ方をするため、子どもが混乱しやすいところです。また、午前と午後の違いや長針と短針の役割など、覚えなければならない決まりも多いものです。家にデジタル時計しかない場合は、アナログ時計の読み方に苦労することがあります。

学研教室の学習では

つまずきやすいポイントを押さえたうえで、学研教室ではどう学習していくのかいくつかご紹介します。

整数の表し方の基礎を身につける

学研教室の9級教材(1年生相当)では、整数の表し方の基礎について、次の①〜⑤の学習をします。

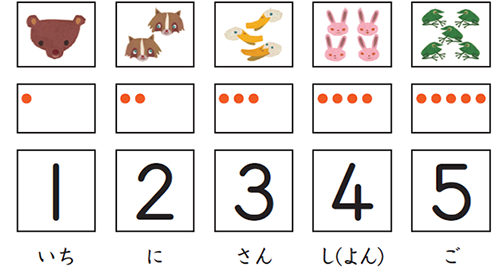

①10までの数を理解する:10までの数は、数詞と数字、数図、具体物の4つを対応させながら学習することで、数への理解を確かなものにしていきます。

- 具体物

- 数図

- 数字

- 数詞

(算数9級1集「10までの数(1)」)

②順序数がわかる:数が順序(なんばんめ)を表すときにも使われることを理解します。また、集合数(いくつあるか)との違いもしっかりおさえられるようにしています。

(算数9級1集「10までの数(1)」)

③数の大小がわかる:数の分だけ○をぬって比べたり、1対1対応で線をひいてか

ら比べたりします。また、数字どうしで大きさを比べることもできるようにします。

④数系列がわかる:8の次が9、 10の次が11という数の並び(系列)を理解します。

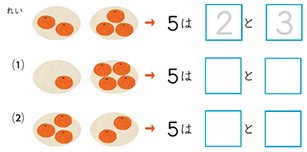

⑤数の構成(数の合成・分解)がわかる:2つの数を合わせたり、1つの数を2つに分けたりすることで、数を多面的にとらえられるようにします。特に、10の合成・分解はくり上がりのあるたし算、くり下がりのあるひき算で大切な考え方です。

(算数9級2集「10までの数(2)」)

くり上がりやくり下がりの計算の仕組みを理解する

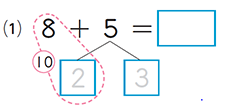

くり上がりのあるたし算では、10 のまとまりをつくって計算することが基本です。そして、次のように計算の仕組みをしっかり理解することが大切です。

① たされる数で10をつくるため、8の10に

対する補数2を見つけます。

② たす数5を2と3に分けます 。

③ 8に2をたして10、それに3をたして13。

(算数9級8集「くり上がりのあるたし算」)

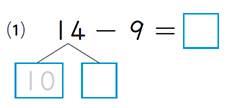

くり上がりのあるひき算でも、10 のまとまりについて作用します。ここでも計算の仕組みをしっかり理解しましょう。

① ひかれる数の14を10と4に分けます。

② 10からひく数の9をひいて1。

③ 1と4をたして5。

(算数9級9集「くり上がりのあるたし算」)

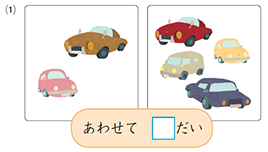

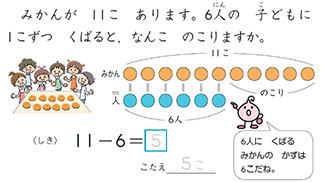

問題文の関係を図に表す

文章題が苦手な場合は、問題文の数の関係を図に表すとよいでしょう。頭のなかで考えているだけではよくわからないことも、図に表すと数の関係が明確になり理解しやすくなります。「場面⇔図⇔式」の関係をしっかり理解することが大切です。

(算数9級12集「たし算とひき算(1)」)

時計の読み取りは生活の中で身につける

時計の学習は、「何時」「何時半」→「何時何分」のステップで学習します。短針をはさむ2つの数字のうち、小さいほうの数字で「何時何分」と読む(12時を除く)ことを理解します。時計の読み取りについては、教材での学習だけでなく、生活の中で身につけていくことが大切です。そのため、学研教室でもアナログ時計を用意し、教材学習の1枚ごとに「はじめの時間」と「おわりの時間」を記入する習慣づけもしています。

子どものつまずきに気づいたとき、保護者がサポートできること

子どもが算数でつまずいているとき、保護者はどのようにサポートしたらよいのでしょうか。心がけておくとよいことをまとめます。

ときどき学習の様子を確認する

小学1年生の場合、まだ勉強の仕方に慣れていないこともあります。簡単だから大丈夫だろうと油断せず、ときどき子どもの学習の様子を確認しましょう。テストで間違えているところがあったら、単なるケアレスミスなのか理解が不十分なのかを確認しておくことが大切です。

楽しく勉強する方法を考える

学校で授業を聞いているだけでは理解できないことも、違う学び方をすれば理解できることもあります。イラストの多い教材を使ってみる、オンライン上の学習動画を見てみる、算数を使うゲームで遊ぶなど、子どもが楽しく学べる工夫を考えてみるとよいでしょう。

学習環境に適応できているかどうかを確認することも大切

小学1年生の場合、入学後の環境の変化にうまく適応し切れず、なかなか勉強に集中できないこともあるものです。落ち着いて勉強に向かえているか、子どもの様子をよく確認することも大切です。

今後の算数学習の基礎となる小学1年生の段階で、取りこぼしのないよう早めにつまずきに気づき、うまくサポートしていけるとよいでしょう。

学研教室では、視覚的に理解しやすい教材を使いながら、一人一人のお子さまに合った学習サポートを行います。算数のつまずきが気になるときは、丁寧な指導で定評のある学研教室をぜひご利用ください。