2025年6月28日

- 小学生

- 子育て

- 算数

- 学習方法

応用力が必要になる小学4年生の算数 つまずきやすい理由とつまずきを解消するためにできること

小学4年生で学ぶ算数は、より抽象的な思考が必要になることもあり、多くの子どもが勉強につまずきやすくなります。わからないところをそのままにしないためにも、つまずきポイントをしっかり確認し、つまずきを解消するためにできることを考えていきましょう。

応用力が必要になるとともに学習量も増える小学4年生の算数

小学4年生の算数は、学習内容が今までの基礎的な内容からより複雑な内容へと変わっていきます。つまずきやすいポイントについて見ていきましょう。

今まで習ったことを応用する力が必要になる

小学4年生の算数では、小学3年生までに習ってきたことを応用する力が求められるようになります。たとえば、わり算の筆算では、3年生までに学習したわり算の性質を理解し、それを応用した計算の工夫を学習します。基本的な四則計算で解ける問題から、さらに深く考えて問題を解かなければならないため、つまずきやすくなるのです。

新しい算数の用語や概念が出てくる

「和・差・積・商」「以上・以下・未満」「真分数・仮分数・帯分数」「平行・垂直」などの、新しい算数の用語や概念が本格的に登場するのも小学4年生からです。聞きなれない言葉や新しい考え方に難しさを感じ、算数に苦手意識を持つ子どももいます。

小学4年生の算数でつまずきやすいところ

小学4年生では、わり算のひっ算、概数、分数の種類や同じ分母のたし算・ひき算、小数の四則演算、角度・平行・垂直などの図形、面積などを学習します。わり算の筆算で計算の手順がよくわからない、概数が表す範囲がイメージできない、分数や小数の数の仕組みや大きさがよくわからない、面積や体積を求める公式の意味が理解できないといったことが原因で、つまずきやすくなります。

学習量が増えるためペースに追いつけない

小学4年生になると低学年のときよりも学習量がぐっと増加します。授業のペースが早くなり、一つの単元を十分理解する前に次の単元に進んでしまうこともあります。学習進度に追いつくことができず、つまずいてしまうことがあるのです。

学研教室の学習では

つまずきやすいポイントを押さえたうえで、学研教室ではどう学習していくのかいくつかご紹介します。

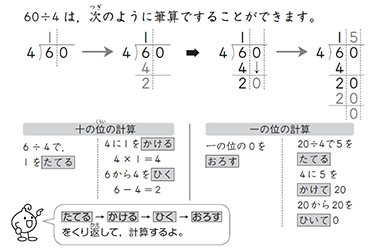

わり算のひっ算は、手順をきちんと理解することが大切

わり算の筆算を理解するためには、①かけ算九九、②くり下がりのあるひき算の筆算、③3年生のわり算の内容、の3つに習熟している必要があります。特に、①と②の理解が不足していると筆算でのミスの元になります。このことをおさえた上で、筆算の手順である「(商を)たてる→かける→ひく→おろす」をしっかり覚えましょう。商に0がたつときに書き忘れることがあるので注意しましょう。

(算数6級1集「わり算の筆算(1)」)

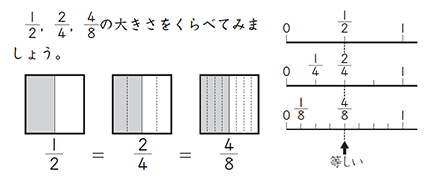

分数の大きさは図解してみる

分母の大きさを理解するのが苦手な場合は、単位分数(1/2や1/3などの分子が1の分数)の何個分で考えたり、数直線に表して考えたりするとよいでしょう。たとえば、1/2と4/8は同じ意味ですが、数字を見ただけでは瞬間的にわかりづらい子どももいます。これを図や数直線で表すと、視覚的に理解しやすくなります。

(算数6級12集「分数(2)」)

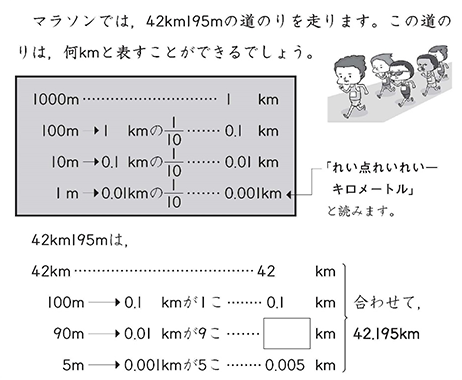

小数を理解するには単位を活用する

小数を理解するには、小学2~3年生で学んだmm・cm・m・kmなどの単位を使うのがおすすめです。たとえば、100mを㎞で表すと0.1㎞になります。1より小さい数のイメージがつくと、小数の計算がしやすくなります。また、小数点の位置を間違える・小数点をつけ忘れるなどのケアレスミスをしないよう、練習をくり返すことも大切です。

(算数6級12集「分数(2)」)

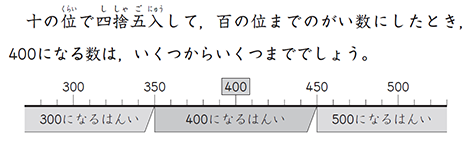

概数の表す範囲の理解には、数直線を用いる

概数の表し方の中心は「四捨五入」です。四捨五入して、ある位までの概数で表す場合は、その1つ下の位の数に着目すればよいことを理解しましょう。そして、四捨五入の理解をもとに、数直線を用いて概数が表す範囲について理解します。概数が表す範囲について考える際には、①何の位で四捨五入したのか、②範囲はどこからどこまでか、の2つをおさえることが大切です。

(算数6級8集「がい数」)

公式の意味を理解する

面積の計算には、公式を覚える必要があります。ただ、単に丸暗記をするのではなく、なぜその公式になるのかを理解することが大切です。公式の成り立ちがわかれば、長方形が平行四辺形になるなど図形の見た目が変わっても、混乱せずに解答することができるようになるでしょう。

家庭学習の時間を増やし、基礎をしっかり押さえることが大切

子どもが算数でつまずいてしまったとき、それを解消するためにサポートできることをまとめます。

簡単な問題から取り組んでみる

苦手なところばかり勉強していると、うまく解くことができず算数が嫌になってしまう可能性があります。子どもが理解できているところまで戻り、簡単な問題から取り組むとよいでしょう。問題が解けると子どもも達成感が得られ、もう少し頑張ってみようという気持ちになるものです。

家庭学習を習慣化する

小学4年生になると全体的に学習量が増えるため、よくわからないまま先へ進んでしまっているケースがあります。習ったことを確実に定着させるためには、家庭学習を習慣化することが大切です。小学5~6年生に向けて、家庭での学習時間をしっかり確保することは重要です。

基礎固めをしっかり行う

応用が必要になってくる小学4年生の算数では、小学3年生までの基礎的な知識を正しく理解している必要があります。場合によっては前の学年に戻るなどして、基礎固めをしっかり行うことも大切です。

小学4年生でつまずいても、正しい対応で乗り越えることができる

算数のつまずきは、正しい対応をすれば決して乗り越えられない壁ではありません。保護者は丁寧に子どもに寄り添い、適切にサポートしていけるとよいでしょう。

学研教室の算数コースでは、小学3年生までに学んだ内容を応用し、より深い理解が得られるよう学習指導を行っています。算数のつまずきが気になるときは、きめ細かい指導で定評のある学研教室をぜひご利用ください。